MSI Applications and Analytical Case Study活用領域と分析事例

医薬品開発におけるMSI

医薬品開発では、投与薬剤の体内動態や、特定組織や特定組織局所への移行を視覚的に確認できることは、その薬剤の特性を知るうえで非常に重要です。従来、体内分布の評価には放射性標識体(RI)を用いたオートラジオグラフィー法が高精度法として用いられていますが、未変化体と代謝物を分離して検出するには難しい手法です。一方、MSIは未変化体と代謝物を区別して検出することが可能なため、創薬研究においてオートラジオグラフィー法と相補的な活用が望まれる技術です。

光学顕微鏡観察による、HE染色や免疫化学染色画像とマージさせることで、形態学・病理学的特徴とともに化合物の局在を観察でき、化合物のターゲット組織への到達度を確認することもできます。そのため、MSIは薬剤標的組織での薬効確認や、POC(Proof Of Concept)の確認、毒性発現のメカニズム解明などへの活用が期待されます。

測定対象薬剤としては、低分子化合物、核酸医薬品、ペプチド医薬品などが想定されます。また、医薬品分野にとどまらず食品や農薩など、様々な試料や化合物に適用可能であり、応用分野の幅は広く存在します。

質量分析イメージングの流れ

イオン化の方法として、当社ではマトリックスレーザー支援脱離イオン化法であるMALDI法を採用しています。

- 動物実験

- 標的組織を摘出し、凍結

- 凍結切片を作製

- MSI専用のスライドガラス上に貼り付けた凍結薄切切片に、イオン化補助剤であるマトリックスを噴霧

- MSI装置で測定

薄切切片上の任意の領域に、一定間隔で1スポットずつレーザーを照射する。組織全体の分布を知るために、粗い測定間隔で行う「全体分析」と、詳細な局在を知るための狭い測定間隔で行う「高解像度分析」がある。

質量分析イメージング装置は、Bruker社のsolariXを導入しています。世界最高レベルの超高分解能な精密質量分析が可能で、目的分子の分子量を精密に検出することが可能です。

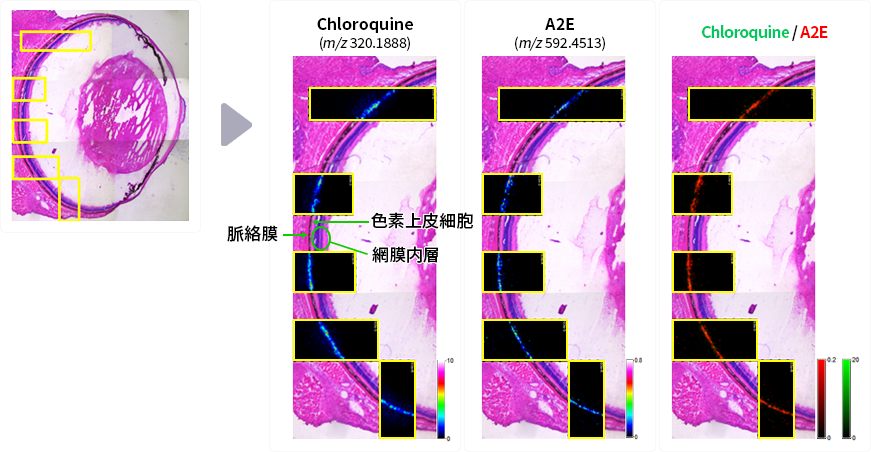

分析事例:有色ラット眼球内クロロキン局在評価事例

クロロキン網膜症

- クロロキン服用時の副作用として生じる視覚障害(視野が狭くなる等)を伴う病気

- クロロキン由来の網膜毒性は、ヒトだけでなく複数の動物種で確認(ラット、ネコ、イヌ、ウサギ、ブタ、サル)

- クロロキンの網膜残留が原因と考えられる

- 現在も治療法がなく、クロロキンの服用を中止しても視覚障害が進行

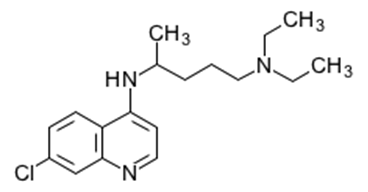

クロロキン(Chloroquine)

- 日本では、1955年に抗マラリア薬として承認

- 副作用(クロロキン網膜症)により、1974年に製造中止

- 近年、全身エリテマトーデス、関節リウマチ治療薬等として使用

MSIを用いてラット眼球内のクロロキンの局在を評価しました。

これまでの研究において、ラットの全身オートラジオグラフィーの結果から、投与されたクロロキンが眼球のブドウ膜(網膜)部分に蓄積することが知られています。また、毒性として網膜の神経線維層の空胞化や色素上皮の肥大・増生が見られます。しかし、それら領域でのクロロキンの詳細な分布については明らかになっていませんでした。

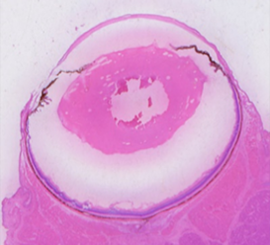

有色ラットにクロロキンを単回経口投与(6, 20, 100 mg/kg)し、投与後翌日に眼球を摘出しました、採取した眼球から凍結切片を作製し、MSI分析として眼球組織の全体分析と高解像度分析を行いました。

既知濃度のクロロキン標準溶液を同時に分析することで定量解析が可能。

各眼球の網膜外層側(A)と内層側(B)の定量領域(各2箇所)を選択し、その平均値を下表に示す。

各部位のMSI定量値 (µg/g, 平均値)

| 解析領域 | A:網膜 外層側 | B:網膜 内層側 |

|---|---|---|

| 101 | <LLOQ | <LLOQ |

| 103 | 12.6 | <LLOQ |

| 105 | 79.8 | 4.02 |

| 107 | 271 | 43.9 |

LLOQ : 1 µg/g

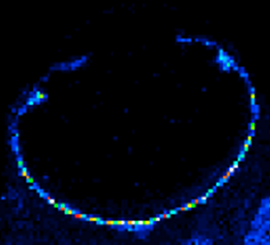

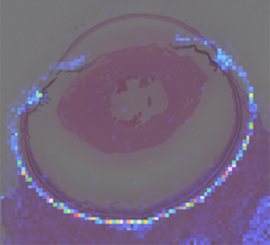

組織切片全体の解析だけでなく、任意の領域を高解像度分析することも可能です。

眼球組織のうち、黄枠部分について15 µm間隔でレーザー照射し高解像度分析を行うことで、クロロキンが色素上皮とその外側の脈絡網に主に局在していることが分かりました。

クロロキンの分布イメージ、網膜上細胞層の色素上皮特異的マーカーA2Eの分布イメージ、MSI分析後切片のHE染色像をそれぞれ比較することで、クロロキンが脈絡膜および色素上皮に分布することが確認された